❤️ Heart-এর বাহ্যিক গঠন

External Structure of the Heart

📍 অবস্থান (Location)

- হৃৎপিণ্ড অবস্থিত thoracic cavity-র mediastinal space-এর ventral (পেটের দিকের) পাশে

- ➤ দুই ফুসফুসের (lungs) মাঝে

- Left lung-এ একটি cardiac notch থাকে → কারণ সেখানে হৃৎপিণ্ড ঢুকে থাকে

💡 হৃৎপিণ্ড thoracic cavity-র মধ্যখানে অবস্থিত, sternum এর পিছনে

📏 আকার (Size)

5 x 3.5 ইঞ্চি

(দৈর্ঘ্য x প্রস্থ)

⚖️ ওজন (Weight)

~300 গ্রাম

(প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের)

🔺 আকৃতি ও অবস্থান (Shape & Tilt)

- হার্টের আকৃতি ত্রিভুজাকৃতি (triangular)

- উপরের চওড়া অংশ (broad base) → ডান দিকে সামান্য ঝুঁকে থাকে

- নিচের সরু অংশ (apex) → বাম দিকে ঝুঁকে থাকে

📝 Apex = left side-এ 5th intercostal space-এ দেখা যায় (midclavicular line)

🧥 Pericardial Membrane (পরিকার্ডিয়াল ঝিল্লি)

হৃদপিণ্ডকে ঘিরে থাকা দ্বিস্তরবিশিষ্ট আবরণ (double-layered covering):

Outer Layer

Parietal Pericardium

- white fibrous connective tissue

- মজবুত ও রক্ষাকারী স্তর

Inner Layer

Visceral Pericardium (Epicardium)

- serous membrane

- সরাসরি হৃদপিণ্ডের উপর লেগে থাকে

💧 Pericardial Cavity & Fluid

- দুই স্তরের মাঝে ফাঁকা জায়গা = Pericardial cavity

- এই cavity-তে থাকে Pericardial fluid

Pericardial Fluid-এর কাজ:

- স্নেহাক্ত তরল (lubricating fluid)

- ঘর্ষণ (friction) কমিয়ে দেয়

- আঘাত ও শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে

🏥 ক্লিনিক্যাল তাৎপর্য

Pericarditis (পরিকার্ডাইটিস)

পরিকার্ডিয়ামের প্রদাহ হলে:

- Pericardial fluid বেড়ে যায়

- হৃৎপিণ্ডের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে

- বুক ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হয়

💡 Cardiac tamponade একটি জরুরি অবস্থা যেখানে অতিরিক্ত তরল হৃৎপিণ্ডকে চাপ দেয়

🎨 রং ও আকার (Color & Shape)

রং

ফিকে গোলাপি (Pinkish)

আকৃতি

শঙ্কু আকৃতি (Conical)

🔺 হৃদপিণ্ডের প্রধান অংশ

🔹 Base (Auricular Part)

- হৃদপিণ্ডের চওড়া উপরের অংশ

- এখানে auricles বা atria থাকে

- এটাকেই বলা হয় auricular part বা base

💡 Atria = উপরের প্রকোষ্ঠ, রক্ত গ্রহণের জন্য বিশেষায়িত

🔸 Apex (Ventricular Tip)

- হৃদপিণ্ডের নিচের সরু অংশ

- এখানে থাকে ventricles

- এর একদম নিচের মাথার অংশকে বলে apex

💡 Apex beat = 5th intercostal space, midclavicular line-এ অনুভব করা যায়

🫀 a. Auricles (অলিন্দ / Atria)

গঠন ও বৈশিষ্ট্য

- আকারে ছোট এবং রঙে গা dark বা গাঢ়

- প্রাচীর পাতলা (thin)

- রক্ত চাপ (blood pressure) কম থাকে

ডান অলিন্দ

- আকারে বড়

- সমস্ত systemic venous রক্ত গ্রহণ করে

- SVC, IVC ও coronary sinus থেকে রক্ত পায়

বাম অলিন্দ

- আকারে ছোট

- পালমোনারি শিরা থেকে রক্ত পায়

- Left atrial appendage থাকে

b. Ventricles (নিলয়)

গঠন ও বৈশিষ্ট্য

- আকারে চওড়া (broad)

- মাংসপেশিতে সমৃদ্ধ (muscular)

- রঙে হালকা (light-coloured)

- প্রাচীর auricles-এর তুলনায় অনেক বেশি পুরু

ডান নিলয়

- আকারে ছোট (smaller)

- প্রাচীর তুলনামূলকভাবে পাতলা

- ফুসফুসে রক্ত পাঠায় (pulmonary circulation)

- চাপ কম (~25 mmHg)

বাম নিলয়

- আকারে বড় ও প্রাচীর পুরু

- সারা শরীরে রক্ত পাঠায় (systemic circulation)

- চাপ বেশি (~120 mmHg)

- Apex গঠন করে

ঝুঁকে থাকা অবস্থান (Tilted Orientation)

Ventricular part বা নিম্নাংশটি obliquely right দিকে ঝুঁকে থাকে। বাম নিলয় apex গঠন করে।

🏥 ক্লিনিক্যাল তাৎপর্য

Left Ventricular Hypertrophy (LVH)

দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ রক্তচাপে:

- বাম নিলয়ের প্রাচীর অস্বাভাবিক পুরু হয়

- কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যেতে পারে

- ECG-তে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়

💡 Right ventricle failure → Pulmonary hypertension হতে পারে

🫀 হৃদপিণ্ডের অভ্যন্তরীণ গঠন

Internal Structure of Heart

🧩 হৃদপিণ্ডের প্রাচীরের স্তরসমূহ

I. Epicardium (এপিকার্ডিয়াম)

- বাইরের স্তর (outermost layer)

- Mesodermal origin

- তৈরি হয়েছে simple squamous epithelium দিয়ে

- এটি visceral layer of pericardium হিসেবেও পরিচিত

💡 Coronary arteries এই স্তরে অবস্থিত

II. Myocardium (মায়োকার্ডিয়াম)

- মাঝের স্তর (middle layer)

- সবচেয়ে পুরু (thickest) স্তর

- Mesodermal origin

- তৈরি হয়েছে cardiac muscle fibers দিয়ে

- এই মাংসপেশি striated হলেও involuntary (ইচ্ছাধীন নয়)

💡 Left ventricle-এ সবচেয়ে পুরু (10-15 mm)

III. Endocardium (এন্ডোকার্ডিয়াম)

- সবচেয়ে ভিতরের স্তর (innermost layer)

- Endodermal origin

- তৈরি simple squamous epithelium দিয়ে

- হৃদপিণ্ডের গহ্বরের অভ্যন্তরীণ আবরণ তৈরি করে

💡 ভালভের leaflets এই স্তর দ্বারা আবৃত

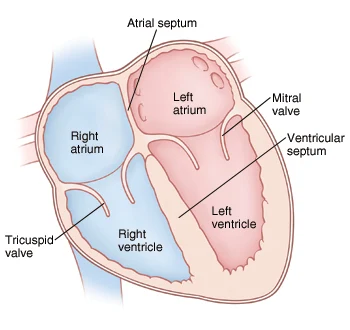

📍 2. Septum (বিভাজক প্রাচীর)

হৃদপিণ্ডের ডান ও বাম দিকের কক্ষগুলিকে আলাদা রাখে যে প্রাচীরগুলো, তাদের বলে septum।

a. Interatrial Septum (ইন্টারঅট্রিয়াল সেপটাম)

- ডান ও বাম অলিন্দের (atria) মাঝে বিভাজক

- বাম দিকে সামান্য সরানো (shifted towards left) থাকে

- ফলে ডান অলিন্দ তুলনামূলকভাবে বড় হয়

💡 Fetal life-এ foramen ovale থাকে যা জন্মের পর বন্ধ হয়ে fossa ovalis গঠন করে

b. Interventricular Septum (ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপটাম)

- ডান ও বাম নিলয়ের (ventricles) মাঝে বিভাজক

- দুটি অংশ থাকে:

- Membranous part (উপরের ছোট অংশ)

- Muscular part (নিচের বড় অংশ)

- বাম নিলয়ের দিকে বাঁকানো

💡 VSD (Ventricular Septal Defect) এই septum-এ ছিদ্র হলে হয়

🏥 ক্লিনিক্যাল তাৎপর্য

মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন

মায়োকার্ডিয়ামের রক্ত সরবরাহ বন্ধ হলে হার্ট অ্যাটাক হয়

এন্ডোকার্ডাইটিস

এন্ডোকার্ডিয়ামের প্রদাহ, সাধারণত ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে

c. Auriculo-ventricular Septum (অরিকুলো-ভেনট্রিকুলার সেপটাম)

🔍 গঠনগত বৈশিষ্ট্য

Fibrous Skeleton

- ডান ও বাম AV ভালভের মাঝে সংযোগ

- কার্ডিয়াক মাসল ফাইবারের জন্য attachment point

AV Node অবস্থান

- এই সেপটামের ডান পাশে অবস্থিত

- কার্ডিয়াক কন্ডাকশন সিস্টেমের অংশ

💡 এই সেপটামের অস্বাভাবিকতা Ebstein's anomaly এর কারণ হতে পারে

⚙️ কার্যকরী গুরুত্ব

💡 এই সেপটাম ছাড়া হৃদপিণ্ডের chambers গুলি আলাদা থাকতে পারত না

🔬 তুলনামূলক শারীরস্থান

| প্রাণী | AV Septum বৈশিষ্ট্য |

|---|---|

| মানুষ | সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত, শক্তিশালী fibrous component |

| উভচর | অসম্পূর্ণ বিভাজন, কিছু mixing of blood |

| শিশু (ভ্রূণ) | Foramen ovale এর মাধ্যমে সংযোগ |

🫀 Fossa Ovalis (ফোসা ওভালিস)

ভ্রূণীয় সংবহনের গুরুত্বপূর্ণ অবশেষ

🔍 গঠনগত বৈশিষ্ট্য

- ইন্টারঅট্রিয়াল সেপটামের পোস্টেরিয়র অংশে অবস্থিত

- ডিম্বাকার গর্তের দাগ বা depression

- প্রায় 2-3 cm ব্যাস বিশিষ্ট

- Annulus ovalis দ্বারা বেষ্টিত

💡 Foramen ovale-এর অবশিষ্টাংশ, যা ভ্রূণীয় জীবনেই কাজ করত

🍼 ভ্রূণীয় অবস্থায় কাজ

ভ্রূণে রক্ত প্রবাহ

Right atrium → Foramen ovale → Left atrium

জন্মের পর

ফুসফুস সক্রিয় হলে foramen ovale বন্ধ হয়

👶 জন্মের পরের পরিবর্তন

💡 25% মানুষের ক্ষেত্রে foramen ovale সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না (PFO)

🏥 ক্লিনিক্যাল তাৎপর্য

Patent Foramen Ovale (PFO)

- Foramen ovale সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া

- 25% মানুষের মধ্যে দেখা যায়

- সাধারণত কোনো সমস্যা তৈরি করে না

প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলিজম

- PFO থাকলে রক্তের clot মস্তিষ্কে যেতে পারে

- Cryptogenic stroke এর কারণ হতে পারে

💡 PFO closure device দিয়ে বড় defects বন্ধ করা যায়

❤️ Chambers of the Mammalian Heart (স্তন্যপায়ী হৃদপিণ্ডের প্রকোষ্ঠসমূহ)

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের হৃদপিণ্ডে ৪টি প্রকোষ্ঠ (4 Chambers) থাকে:

① Right Auricle / Right Atrium (ডান অলিন্দ)

🔹 Inlets (যেখানে রক্ত প্রবেশ করে):

১টি SVC (Superior Vena Cava) = pre-caval vein → শরীরের উপরের অংশ থেকে অপরিশোধিত (impure) রক্ত আনে

১টি IVC (Inferior Vena Cava) = post-caval vein → শরীরের নিচের অংশ থেকে অপরিশোধিত রক্ত আনে

১টি Coronary Sinus → হৃদপিণ্ডের নিজস্ব ভেন (coronary veins) থেকে রক্ত এনে ডান অলিন্দে ফেলে

🔹 Outlet (রক্ত বাহির হয়):

রক্ত ডান অলিন্দ থেকে right AV foramen (Auriculo-ventricular opening) দিয়ে Right Ventricle-এ প্রবেশ করে

② Right Ventricle (ডান নিলয়)

🔹 Inlet:

Right AV foramen দিয়ে ডান অলিন্দ থেকে রক্ত গ্রহণ করে

🔹 Outlet:

রক্ত Pulmonary Artery (ফুসফুস ধমনী) দিয়ে ফুসফুসে পাঠানো হয় অক্সিজেনেশনের জন্য

(❗ একমাত্র ধমনী যা অপরিশোধিত রক্ত বহন করে)

③ Left Auricle / Atrium (বাম অলিন্দ)

🔹 Inlet:

Pulmonary Veins (ফুসফুস শিরা) থেকে oxygenated (পরিশোধিত) রক্ত গ্রহণ করে

(❗ একমাত্র শিরা যা পরিশোধিত রক্ত বহন করে)

🔹 Outlet:

রক্ত Left AV foramen দিয়ে Left Ventricle-এ যায়

④ Left Ventricle (বাম নিলয়)

🔹 Inlet:

Left AV foramen দিয়ে বাম অলিন্দ থেকে রক্ত গ্রহণ করে

🔹 Outlet:

পরিশোধিত রক্ত Aorta (মহাধমনী) এর মাধ্যমে সারা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পাঠানো হয় (Systemic Circulation)

🔶 Valves (ভালভ) – রক্তের সঠিক দিক নির্ধারণে বাধাহীন প্রবাহ রক্ষা করে

🔸 Right Atrium (ডান অলিন্দ):

🔹 এই কক্ষে রক্ত প্রবেশ করে তিনটি পথ দিয়ে:

- SVC (Superior Vena Cava)

- IVC (Inferior Vena Cava)

- Coronary Sinus

🔹 প্রতিটি openings-এর মুখে ভালভ থাকে, যাতে backflow (রক্ত ফিরে না যায়)।

| Opening | Valve Name | কাজ |

|---|---|---|

| SVC | Haversian Valve | উঁচু দেহাংশ থেকে রক্ত প্রবেশে পরে ফিরে যেতে বাধা দেয়। |

| IVC | Eustachian Valve | নিচু দেহাংশ থেকে আসা রক্তের জন্য গেট। |

| Coronary Sinus | Thebesian Valve | হৃদপিণ্ডের নিজস্ব ভেন থেকে রক্ত ঢোকার পথে থাকে। |

🧠 এই ভালভগুলো অনেক সময় অনুপস্থিত বা অকার্যকর হতে পারে কিন্তু ভ্রূণ অবস্থায় এদের বড় ভূমিকা থাকে।

🔸 Left Atrium (বাম অলিন্দ):

🔹 রক্ত এখানে আসে Pulmonary Veins (ফুসফুসের শিরা) দিয়ে।

🔹 মানুষের ক্ষেত্রে ৪টি pulmonary vein, খরগোশে (rabbit) ২টি vein।

🔸 এগুলোর কোনো ভালভ থাকে না, কারণ ফুসফুস থেকে রক্ত সহজেই প্রবাহিত হয় এবং ব্যাকফ্লো সাধারণত হয় না।

🧱 Walls (প্রাচীর বা দেয়াল): ভিতরের গঠন ও বৈশিষ্ট্য

🔸 Auricles (অলিন্দ বা Atria):

🔹 এখানে একধরনের transverse (আড়াআড়ি) পেশির রেখা থাকে – যাকে বলে Musculi Pectinati।

🔸 এগুলো combed muscle এর মতো দেখায় → দেখতে চিরুনির দাঁতের মতো।

🔸 Ventricles (নিলয়):

🔹 এর দেয়াল বেশ পুরু ও অসমান (rough)। কারণ নিচের গঠনগুলো থাকে:

🔹 1. Trabeculae Carneae / Columnae Carneae (ট্রাবেকুলি কারনেয়ি):

- এগুলো হল ভিতরের muscular ridges (মাংসপেশির রেখা)

- সংকোচনের সময় রক্তের প্রবাহে সহায়তা করে।

🔹 2. Papillary Muscles (প্যাপিলারি মাসল):

- এক প্রান্ত: ventricles-এর প্রাচীরে সংযুক্ত

- অন্য প্রান্ত: AV valve-এর ফ্ল্যাপের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে Chordae Tendineae দ্বারা

🔹 3. Chordae Tendineae (কর্ডি টেন্ডিনি):

- তৈরি: Collagenous, inelastic (নমনীয় নয়) ফাইবার দিয়ে

- কাজ: AV Valve-এর ফ্ল্যাপকে atrium-এ ধাক্কা খেয়ে ওপরে উঠে যাওয়া থেকে রক্ষা করা

👉 অর্থাৎ, যখন ventricles সংকুচিত হয়, তখন এই স্ট্রিংগুলো ফ্ল্যাপকে ধরে রাখে যাতে রক্ত ওপরে না ফেরে।

🎯 মোট লাইনে মনে রাখার মতো ফর্মুলা:

| গঠন | অবস্থান | কাজ |

|---|---|---|

| Haversian Valve | SVC opening | Backflow রোধ |

| Eustachian Valve | IVC opening | Backflow রোধ |

| Thebesian Valve | Coronary Sinus opening | Backflow রোধ |

| Musculi Pectinati | Atria wall | Flow গাইড করে |

| Trabeculae Carneae | Ventricle wall | সংকোচনে সহায়তা |

| Papillary Muscle + Chordae Tendineae | AV Valve | Valve কে জায়গায় ধরে রাখে |

🌿 স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের হৃদক্রিয়ার উপর প্রভাব

সিমপ্যাথেটিক বনাম প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম

| 🔹 বিষয়বস্তু | ⚡ Sympathetic | 🧘♂️ Parasympathetic |

|---|---|---|

| মূল ভূমিকা | উত্তেজিত করে (Excites) | শান্ত করে (Calms) |

| কোন অংশে কাজ করে | SA Node, AV Node, Ventricular Muscles | SA Node, Atria (Ventricles-এ সামান্য) |

| Heart Rate (HR) | বাড়িয়ে দেয় (↑) | কমিয়ে দেয় (↓) |

| Force of Contraction | বাড়িয়ে দেয় (↑), বিশেষ করে ventricles-এ | উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে না (≈) |

| Cardiac Output | বৃদ্ধি পায় (↑) | হ্রাস পায় (↓) |

| Baseline Role | হৃদপিণ্ডকে ৩০% বেশি সক্রিয় রাখে | বিশ্রামকালীন হার্ট অ্যাক্টিভিটি কমায় |

| Very Strong Stimulation | হৃদপিণ্ড খুব দ্রুত ও শক্তিশালীভাবে কাজ করে | কিছুক্ষণ হার্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তারপর ধীরে (20–40 bpm) কাজ শুরু করে |

| Clinical Impact | Exercise বা stress response-এ গুরুত্বপূর্ণ | বিশ্রাম ও ঘুমের সময় নিয়ন্ত্রণ করে |

⚡ সিমপ্যাথেটিক সিস্টেম

নিউরোট্রান্সমিটার:

নরএপিনেফ্রিন (Norepinephrine)

রিসেপ্টর:

β1-adrenergic receptors

(SA node, AV node, Ventricles)

🧘♂️ প্যারাসিমপ্যাথেটিক সিস্টেম

নিউরোট্রান্সমিটার:

অ্যাসিটাইলকোলিন (Acetylcholine)

রিসেপ্টর:

Muscarinic (M2) receptors

(প্রধানত SA node, কিছুটা AV node)

🏥 ক্লিনিক্যাল তাৎপর্য

β-ব্লকার ড্রাগস

(যেমন: Propranolol) - সিমপ্যাথেটিক ইফেক্ট ব্লক করে

ভেগাল ম্যানুভার

(যেমন: Valsalva) - প্যারাসিমপ্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়ায়

📌 স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ সারাংশ

Fight or Flight

Rest & Digest

সামঞ্জস্য বজায় রাখে

.jpeg)